在阿尔及利亚喧闹的五金市场里,当地工匠用印着“CROWN”标志的电钻安装铁艺门窗,这些工具不再来自欧美品牌,而是由浙江永康的中小工厂生产,通过金华脉链集团的集群品牌网络跨越重洋直达北非。当工匠以1.5美元单价购得这把电钻时,背后是中国产业带与非洲市场之间一场静默的革命——脉链用十年时间在非洲织就了一张覆盖3.5万个零售终端的供应链网络,让北非消费者用上了性价比远超欧美的中国五金工具,更让永康工厂铭普电子的年销售额在入驻平台三年内从400万飙升至2500万元。这张网,正重新定义中非产业合作的深度与广度。

一、产业共同体:破解碎片化市场的中国方案

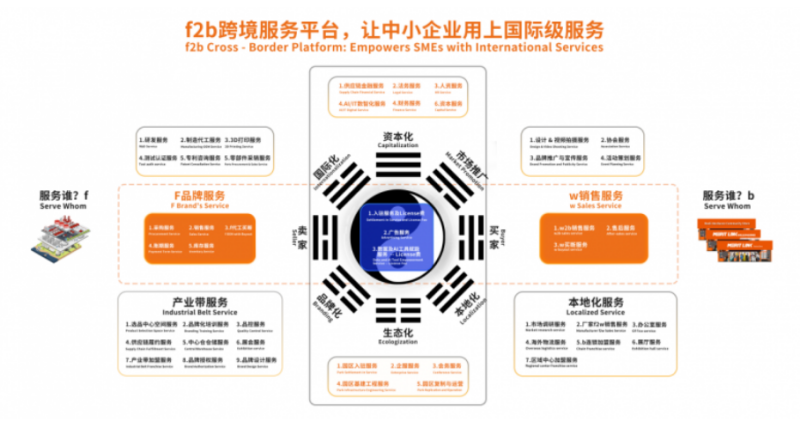

撒哈拉以南非洲市场的碎片化特征曾让无数制造商望而却步:54个国家分化成200多种关税政策,埃及货币十四年贬值七倍,尼日利亚奈拉汇率日波动超5%。面对这些壁垒,脉链独创的“产业数智跨境服务平台”以三重架构破局:集群品牌池整合CROWN、DWT等四大品牌矩阵,覆盖专业级到消费级市场;区域服务中心在阿尔及利亚、埃及等地建立15个桥头堡,配备展厅、仓库与售后网点;产业互联网平台实现从询盘到交付的全流程数字化,将出海综合成本压缩40%。当上海通用电焊机借力CROWN品牌在埃及、沙特年销8000万元时,证明这种“品牌共享+服务前置”的模式,成功解决了中小工厂单打独斗的信任困境。

更深层的变革在于利益重构。传统贸易中,非洲流通环节吞噬60%-100%利润,而脉链通过数字化供应链将渠道成本降至38%-51%,释放出“品牌利润池”——非洲消费者节省开支,中国工厂获得溢价,当地代理商转型为产业服务商。在哈萨克斯坦阿拉木图的脉链服务中心,4000㎡办公室与8万㎡海外仓构成的综合体,已实现“销售、仓储、服务、制造”四前置,当地采购商可现场验货并享受48小时售后响应。这种“龙头(脉链)+地头(本地伙伴)+产业带(中国工厂)”的铁三角,成为穿透新兴市场迷雾的导航仪。

图源:脉链小哥

二、扎根之路:从渠道下沉到生态融合

脉链的非洲本地化战略远非简单货物贸易。当2024年3月徐伟强在达累斯萨拉姆宣布成立脉链(坦桑尼亚)公司时,其蓝图包含双向流通的产业生态:既将金华五金工具以产业带形式输入,又推动坦桑尼亚腰果、咖啡等农产品进入中国。这种“买全球卖全球”的格局,依托于脉链在非洲培育的三大根基:

1、基础设施根脉:在埃及、阿尔及利亚建设的区域服务中心兼具海外仓、培训基地、展示厅功能,50余个售后网点覆盖主要城市,解决“最后一公里”服务难题

2、人才共生系统:联合浙江师范大学设立实习基地,培养既懂中国制造又熟悉非洲市场的复合型人才,缓解出海企业“跨文化人才荒”

3、金融毛细血管:与稠州银行共创“信用保险+人民币结算+供应链融资”风控闭环,针对尼日利亚奈拉当日入账、喀麦隆特定汇款习惯设计支付方案,抵御汇率波动

尤其在北非市场,脉链十年磨一剑的深度运营使其在阿尔及利亚五金市场份额增长50倍,当地消费者以1.5美元均价购买产业带产品,价格仅为欧美品牌的1/368。当南非采购团参观金华数智产业园时,脉链云商平台的实时物流追踪与AI异常预警系统,让他们目睹了从“中国制造”到“中国智链”的蜕变。这种扎根不是单边扩张,而是生态共建——正如徐伟强在非洲商学院的演讲中指出:“非洲无需被动承接产能转移,而应借力中国产业带生态实现反向输出”。

图源:宿迁网发布的脉链8万平方米公共海外仓

三、风暴中的进化:地缘变局与数字平权

2024年中美贸易战加剧背景下,脉链的非洲战略迎来关键转折。当传统外贸模式受关税挤压时,其西进战略依托“港廊链-义新欧”通道加速推进:哈萨克斯坦项目集结三国政府、四个协会、二十余家企业共建集群,将政企协同转化为规则制定权。与此同时,美元芯片涨价与物流梗阻使非洲制造业成本激增,脉链的产业互联网平台却通过需求预测、千户千面选品、动态关税管理三大数字引擎,将供应链资金周转从10个月压缩至6个月,为动荡市场植入确定性。

更大的挑战来自理念革命。面对西方品牌长期主导的非洲市场,脉链以“技术平权”重构竞争逻辑:通过共享CROWN品牌标准,让永康小厂生产的手工具达到德国DIN标准;借BOOMPLAY音乐应用积累的3200万非洲用户行为数据,反向指导五金产品设计;更联合中信保发布69国风险图谱,其中23个非洲国家享受保费80%政府补贴,让中小工厂敢闯蓝海市场。当坦桑尼亚农民用四方集团定制农机耕种时,当拉各斯街头小米之家与脉链专卖店并肩而立时,中国产业带的普惠基因正在改写非洲工业化进程。

四、共生启示录:从供应链到命运共同体

脉链的非洲实践为中非合作埋下三重启示:其一,产业互联网的本质是利益再分配。当阿尔及利亚工匠节省50%工具采购成本,永康工厂利润率提升8个百分点,证明数字化不是零和博弈,而是通过压缩冗余环节创造共赢空间。其二,本土化能力在于“毛细血管级”服务。脉链在埃及市场要求售后网点响应时效不超过48小时,比当地标准快3倍;针对苏丹高温环境开发的防过热电机,彰显“适非洲化”创新不是营销噱头,而是生存必需。其三,产业生态输出比产能输出更具生命力。当脉链将“脉交会”办成非洲渠道商与中国工厂的对接平台,当金义综保区探索“中非易货贸易”新机制,意味着中国经验正转化为非洲自主发展的基础设施。

中非合作论坛2024年提出的“十大伙伴行动”,在脉链的实践中已具象化:其坦桑尼亚公司雇佣本地员工超70%,PalmPay移动支付串联10万非洲商户,太阳能电动工具响应绿色转型倡议。浙江工商大学中非经贸研究院院长、中非桥创始人赵浩兴教授对脉链五金行业“产业带+数字化+本地仓”的创新性模式给予的充分肯定,这一模式不仅重塑了非洲五金供应链,更为中非合作从“贸易互补”升级为“发展互融”提供了实证样本。2023年金华对非贸易额1168.5亿元,占浙江总量30.8%的背后,是脉链等企业构建的产业生态共同体。

达累斯萨拉姆港的朝阳下,新抵岸的集装箱正被贴上“脉链云商”的二维码标签,坦桑尼亚采购商扫码即可查看工具的生产溯源视频与三维使用指南。这种“数字孪生”供应链,正是脉链应对2025年竞争的新武器——当荣耀、小米在非洲消费电子领域短兵相接时,脉链深耕的工业品赛道已筑起更高壁垒。从阿尔及利亚的1.5美元电钻到哈萨克斯坦的“双循环集散地”,中国产业带的集体出海不再需要“借船渡海”,而是在产业互联网的基座上生长出自己的航母舰队。这艘航母的航向,正朝着人类命运共同体与产业生态共同体的融合点破浪前行。

作者:浙江工商大学中非经贸研究院助理研究员 章一帆