2025年初,一纸裁决震惊中国化肥行业:美国商务部认定中国出口的硫酸铵存在“倾销行为”,对进口自中国的六胺(Hexamethylenetetramine)作出反倾销终裁,裁定中国生产商/出口商的倾销率为405.19%(抵消补贴后的保证金调整为394.65%)。这并非孤例——欧盟同步实施肥料CE强制认证新规,要求进入欧洲市场的肥料必须通过复杂检测并标注公告机构编号,否则直接屏蔽订单。当传统市场大门渐闭,中国肥料企业的目光转向非洲大陆:那里有南非806亿兰特的肥料市场增量,有撒哈拉以南地区8公斤/公顷的极低施肥水平,更有尼日利亚雄心勃勃的400万吨绿色氨计划。一场关乎生存与机遇的转型大戏已然开场。

一、困局:中国肥料出口的重重枷锁

中国化肥产业正深陷“内忧外患”的泥潭。国内方面,产能过剩与库存积压成为顽疾。自2016年起,磷肥供需失衡矛盾已尤为突出,全国磷铵库存持续高位运行,产能利用率不足70%。虽然环保政策加速淘汰落后产能,但存量依旧庞大。更严峻的是,资源约束日益收紧:磷矿作为战略性矿产,2018年后开采量持续压缩,仅当年就减少1000万吨供应,直接推高磷肥生产成本。叠加硫磺等原料进口价格波动(2024年涨幅超30%)和“煤改气”导致的氮肥生产成本上涨54%,中国肥料的价格竞争力持续承压。

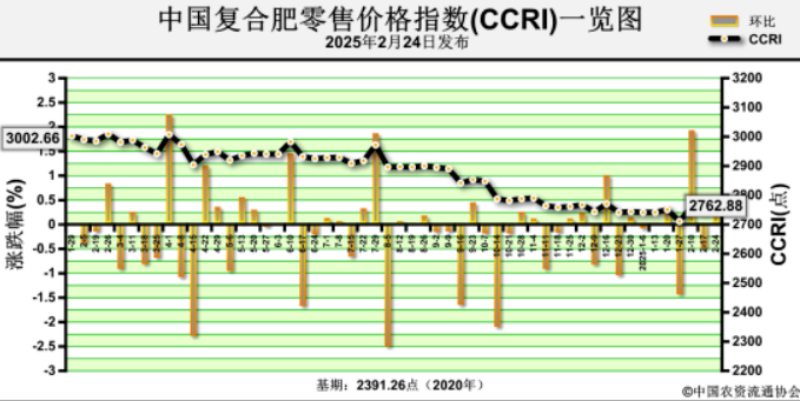

数据来源:中国农资流通协会

国际层面,贸易壁垒已筑成高墙。欧美对中国肥料的围剿呈体系化:美国挥舞“双反”大棒,除硫酸铵天价税率外,更意图对中国船只征收每艘150万美元的“服务费”,直接推高海运成本62.5美元/吨;欧盟设置技术性壁垒,2024年9月生效的CE认证新规要求肥料企业通过Module B+C等复杂认证模式,需欧盟公告机构介入检测,流程成本陡增;地缘政治加剧供应链风险,俄乌冲突导致钾肥供应紧张,加拿大项目投产延期,全球化肥库存降至历史低位,中国作为钾肥进口大国深受其累。与此同时,国际竞争格局剧变。摩洛哥OCP、沙特矿业集团等依托资源优势强势扩产。2016-2019年间,仅摩洛哥和沙特的新建磷铵装置就增加600万吨产能,目标直指中国传统的印度和东南亚市场。更具威胁的是产能本地化趋势——OCP在尼日利亚建设磷肥生产线,项目投产后不仅满足该国需求,更将向西非多国出口。当非洲本土产能崛起,中国肥料“远渡重洋成本高、供应稳定性弱”的劣势被加倍放大。

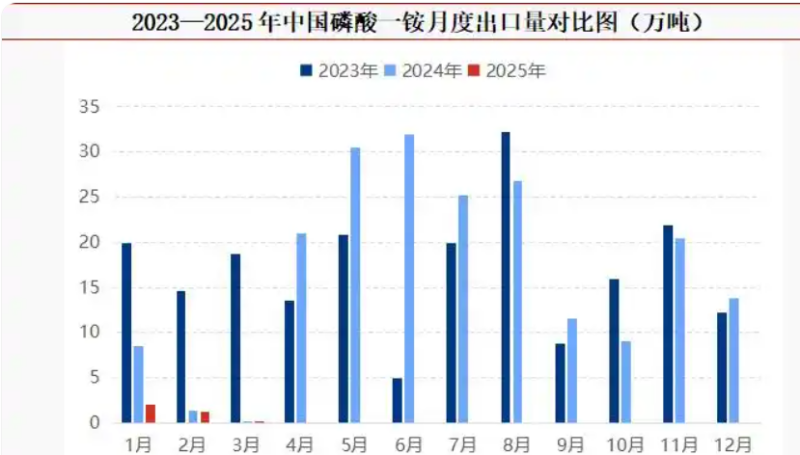

数据来源:新浪财经根据海关总署公布数据整理

二、蓝海:非洲肥料市场的饥饿与机遇

非洲大陆对化肥的渴求源于农业的迫切需求。作为支撑30%非洲GDP和50%出口总值的支柱产业,农业却长期受困于土壤贫瘠化。施肥水平之低触目惊心:全非洲平均仅20公斤/公顷(NPK),撒哈拉以南地区更是低至8公斤/公顷,不足世界平均水平的1/55。这种饥饿状态孕育出巨大市场空间——以南非为例,2020年化肥市场规模625亿兰特,预计2025年将增至806亿兰特,年复合增长率达5.2%。

深入观察非洲市场,可见三重结构性机遇:

·需求分层明显:既有南非等高附加值农业区需要硝酸铵(LAN28)、缓释肥料(NitroTrace)等高端产品维护高尔夫球场及园林;也有坦桑尼亚等小农经济主导区亟需Amos团队开发的低成本有机肥(价格比进口化肥低50%以上);

·区域枢纽成型:南非2021年进口氮肥5.95亿美元(全球第12大进口国),同时向赞比亚、津巴布韦等邻国转口2.97亿美元氮肥;尼日利亚则借OCP合作项目,有望成为西非磷肥分销中心;

·绿色转型启动:尼日利亚公布400万吨绿色氨计划,意图利用丰富风光资源生产清洁肥;埃及依托世界第三大磷矿储量,与亚钾国际签约开发磷矿综合利用项目,向“三肥一体化”迈进。

然而市场痛点同样突出。加纳农药市场假冒伪劣产品占比超15% 的现状,折射出监管薄弱导致的信任危机;多国进口政策不一(如加纳要求进口商在环境保护署注册并加入CropLife协会),更增加市场复杂性。但这也为中国企业提供差异化突破口——谁能解决质量信任与本地化服务,谁就能赢得这片蓝海。

三、破局:中国肥料出海的突围路径

面对非洲市场的机遇与挑战,中国肥料企业需构建多维竞争力体系:

1、政策适配与渠道创新

针对非洲各国分散的准入制度(如加纳要求进口商在环境保护署注册并获得许可),可联合阿里巴巴国际站等平台建立合规服务池,共享认证资源;采用“前展后仓”模式——2024年南非国际贸易展览会配备的海外仓,正是解决渠道碎片化的创新方案,中国企业可借此实现展销一体、缩短供应链

2、优势产品精准投放

发挥氮肥与复合肥产能优势:南非进口的氮肥中,中国品牌的Kingenta、Lvfeng等已占据可观份额;针对关税调整机遇,2018年NPK出口关税放宽后,复合肥对非出口激增,如今可复制该策略;开发非洲定制产品,针对热带土壤酸化问题,将中化化肥的钾镁硫配方复合肥引入咖啡、可可种植带;借鉴Amos在坦桑尼亚的有机废弃物肥料化技术,输出设备与菌剂实现本地生产

3、产业链深度绑定

上游资源合作:亚钾国际与埃及矿产局的磷矿开发协议开创范例,中国技术+非洲资源的模式可延伸至摩洛哥磷酸盐、刚果钾盐等领域;下游产能转移:在埃塞俄比亚等电力充裕国共建尿素厂,利用中国设备降低投资成本;复制埃及“三肥一体化”项目经验,建设区域性肥料产业园。

4、技术赋能与标准输出

推广精准农业技术:结合南非精准农业发展趋势,将中国水肥一体化设备和土壤检测技术配套肥料销售;参与标准制定:协助尼日利亚等国家建立肥料质量标准体系,参照欧盟CE认证框架但降低检测成本,既规范市场又赢得话语权。

四、远航:从贸易到共生的战略升级

中国肥料出海的终极目标,应是构建“技术-产能-市场”三位一体的共生体系。短期可依托展会拓市,中期需布局本土化产能——借鉴亚钾国际埃及项目的资源协同模式,在摩洛哥磷酸盐矿区配套建设二铵厂,或在尼日利亚绿色氨项目嵌入中国电解槽技术。

更深远的变革在于农业技术合作。坦桑尼亚青年Amos在中国农业大学习得农业管理知识后,回国开发低成本有机肥料,服务数百农户并获总统办公室嘉奖。这类案例揭示核心命题:中国肥料进入非洲不仅是商品流动,更是技术流动和知识流动。当中国肥料企业与非洲青年创业计划结合,当云南磷复肥的工艺遇见埃及的磷矿资源,当河南尿素装置对接尼日利亚绿色氢能,中非肥料合作的故事终将超越贸易范畴,成为南南合作推动全球粮食安全的典范。

开罗七月炽热的阳光下,亚钾国际与埃及矿产局签署磷矿开发备忘录的笔尖划过纸页;万里之外的坦桑尼亚农田里,中国农业大学培养的Amos正指导农户将有机废弃物转化为肥料。两个场景勾勒出中国肥料出海的未来:不是倾销过剩产能的旧剧本,而是以技术共生破解资源困局的新叙事。

当尼日利亚的绿色氨计划借力中国电解槽技术加速落地,当南非高端肥料市场里的中国复合肥贴上CE认证走向欧盟,这条“肥渡非洲”的航路终将穿越暗礁,抵达蓝海。而甲板上的货柜里装载的,是养活世界的粮食之匙,更是中非共享的绿色未来。

作者:浙江工商大学中非经贸研究院助理研究员 章一帆